目次

寝る前までスマホ見るって普通でしょ? メラトニン

やっと自由時間なんだから、寝るギリギリまで友たちとチャットやゲーム楽しみたい!SNSもチェックしなくちゃ…という方、または勉強や仕事に追われてパソコンを前に寝落ちしてしまう…なんて方もいらっしゃるでしょう。ありとあらゆる情報が行き交う今日、朝から晩まで気がつけばいつもスマホやパソコン…となってしまう方がむしろ自然かもしれません。

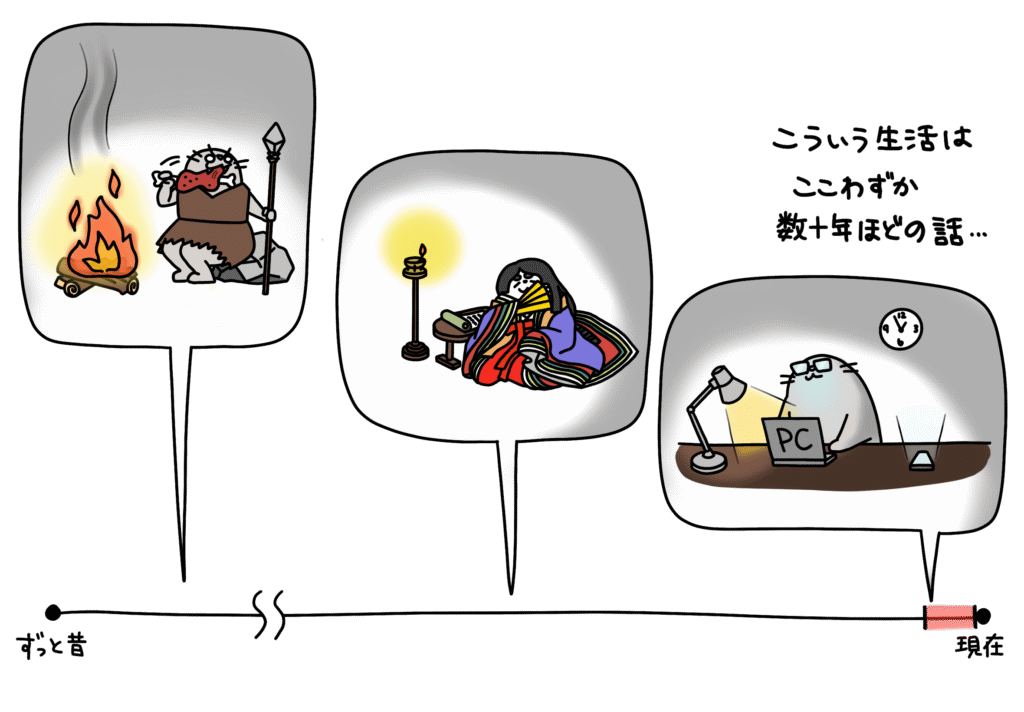

しかし、このような電子機器に囲まれて暮らし始めたのは、ここ数十年のこと。TV でさえ普及し始めて50数年しか経っていません。それまで人類は有史以来何千年もさらにさかのぼれば何万年も基本的には陽が上ると起き、夜には寝る生活を続けてきました。自然界のリズムに自分たちの身体のリズムに合わせて暮らしてたのです。

ですからこの身体のリズムは簡単に変わことのないもの、というのも事実なのです。ここ数十年の生活環境の変化は類例がないほど、かつてとは違うものになったといえそうです。電気をつけて、暗くなってからも昼間のように過ごす生活はからだにとって想定外だったと言えるかもしれません。

睡眠学者の中には、現代人はかつて経験したことのない、未曾有(みぞう;これまで起きたこのないような、きわめてまれなこと)の睡眠不足に陥っている…と表現する方もいます。自分のからだと現代生活の折り合いをどこかでつけなければいけない…というのが、現代人の命題の一つなのかもしれません。もしれません。

結論からいうと、寝る前ギリギリまでテレビを始め、電子機器の「ひかり」にさらされると、眠気はとんでしまい、睡眠の質は低下してしまいます。

特に部屋の明かりを消してから、画面を見ることは「ひかり」の影響が大きくなるといわれています。

概日リズムのページで説明した「メラトニン」という物質は、朝起きてひかりにさらされると14〜15時間後から活発に分泌されるようになります。メラトニンが分泌されると眠くなってきます。

ところがこのメラトニンは非常に繊細です。

メラトニンの分泌や光による影響には個人差がありますが、一般的には明るい光ほどメラトニンの分泌を抑制(よくせい;おさえる)するといわれています。しかもその抑制は急速に起こります。

メラトニンは、明暗(つまり昼夜)のない環境でも、夜になるとある程度は(自律的に)分泌される仕組みになっているの。外の光にも反応して分泌、抑制されるし、こういうのを二重支配を受けているっていうそうよ。それだけ身体はリズムを作ろうとガンバってるってことね…たぶん。

ブルーライトってそんなに悪いの?

短波長/電子書籍と本

睡眠とは関連がないとする研究も見られますが、よくないとする研究が多いようです。

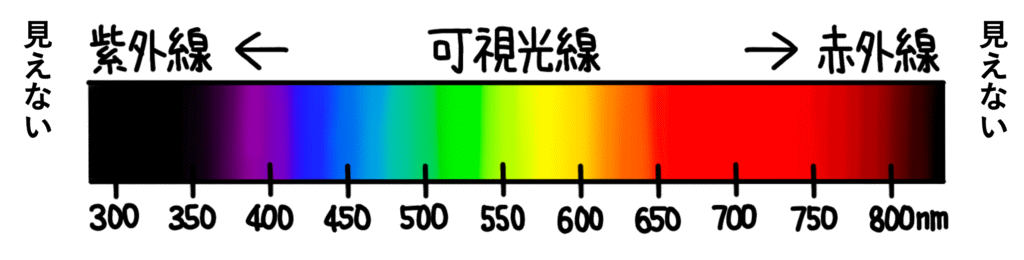

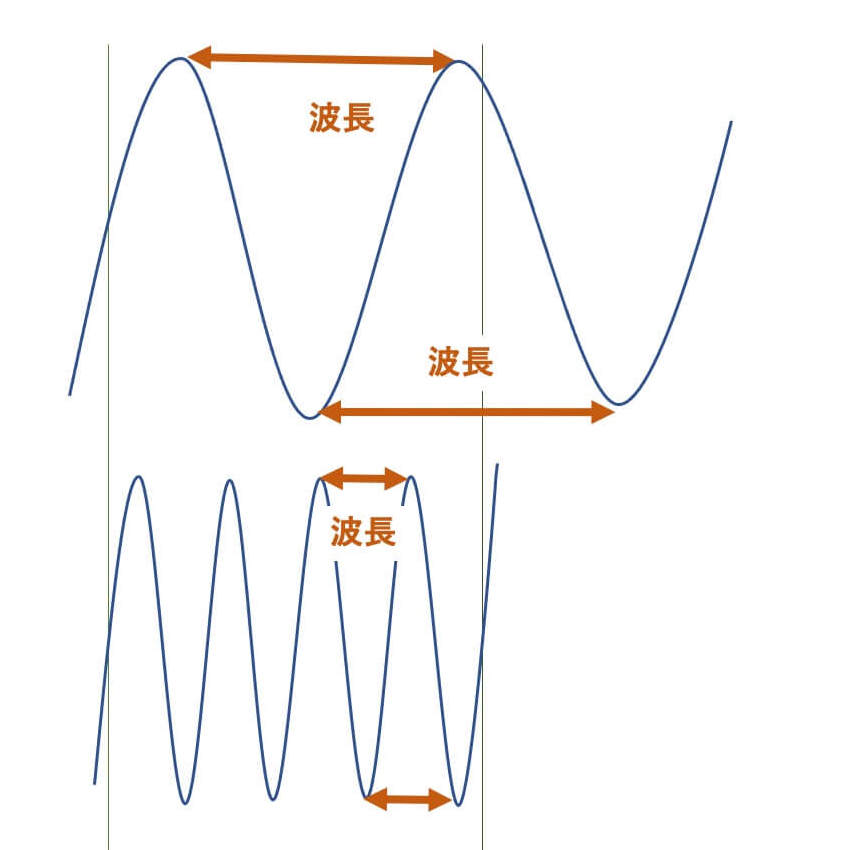

いわゆるブルーライト、短波長(たんぱちょう;1回の波の谷(山)から谷(山)まで長さがみじかいこと。その光を短波長光という。青色)の光は、特にメラトニン分泌を抑制することがわかっています。

短波長・長波長(たんぱちょう, ちょうはちょう)

通常、光のことを可視光線(かしこうせん;目に見える範囲の光の波)といい、波長によって色が分類されています。波長が大きい(長い)ものが長波長で赤色、小さい(短い)ものが短波長で青色です。極端に波長が長い(短い)ものは肉眼では見えなくなります。

光は波長が短いほどエネルギーが強く、目の奥まで届き、人体に有害であるとされています。短波長の光が青色よりもさらに波長が短くなったのが紫外線(しがいせん)で、長期間あび続けると目や皮膚の障害につながることは広く知られています。

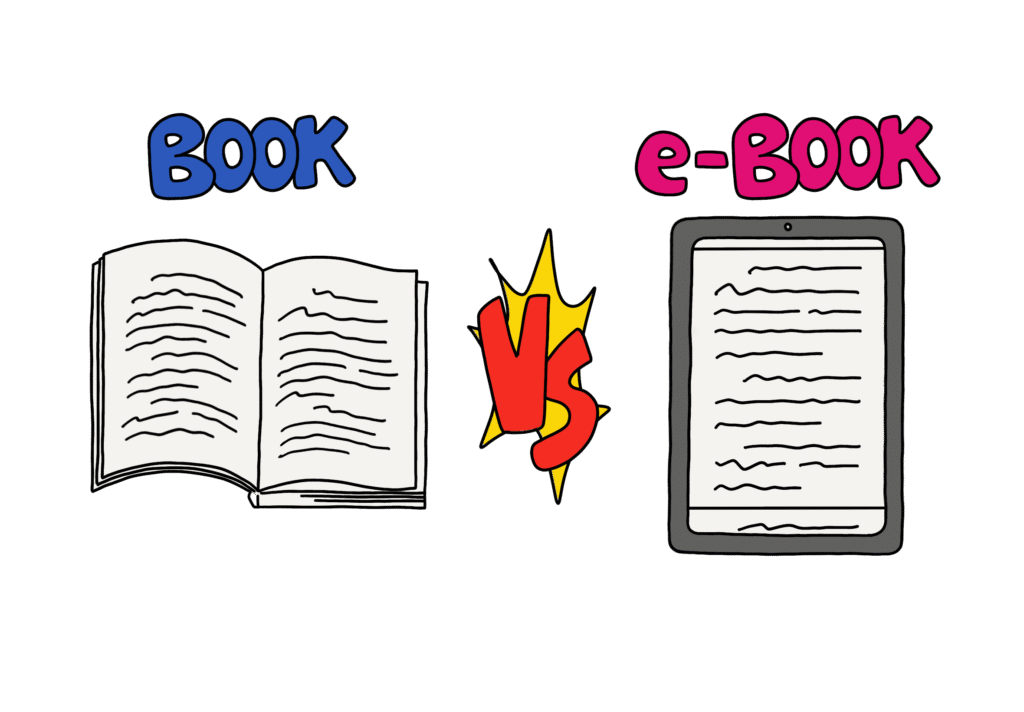

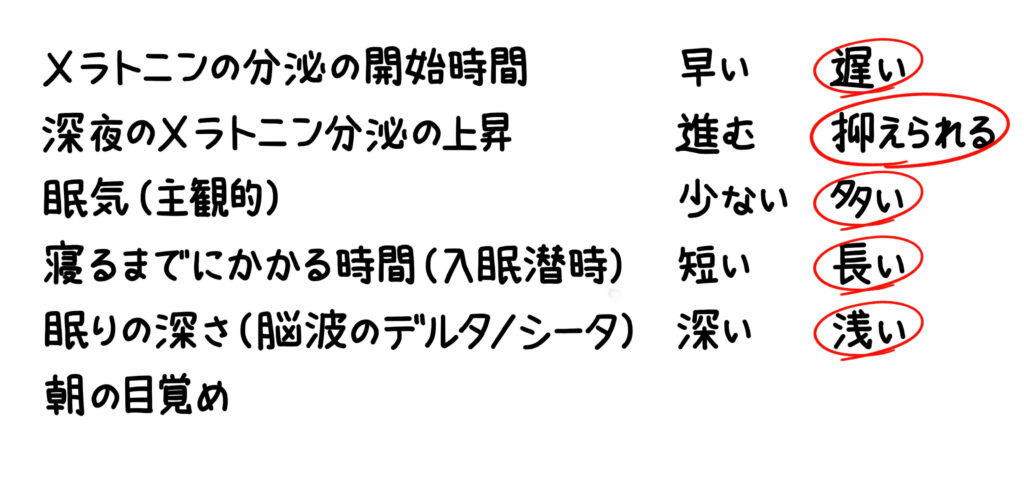

紙の本と電子ブックの比較研究

例えば、ほの暗い部屋の中で、紙の本を読んだ場合と、電子書籍(電子ディバイス)で読んだ場合と睡眠に対してどのくらいの違いがあるかを比較した研究があります。結果、電子書籍を読んだ場合は、紙の本を読むのに比べてメラトニンの分泌が減少し、入眠までの時間が長くなり、翌朝の目覚めが悪くなる(覚醒度低下)等の状態になったそうです。

この研究は、12人の健康な男女に病院の専門施設に2週間宿泊してもらい、同じ環境や条件のもとで紙に印刷された本と電子書籍を5晩連続で就寝前の約4時間読んで、それに続く睡眠の状態、眠気、血液中のメラトニン量などを比較しました。

紙の本に比べ電子書籍は…

◉紙の本の場合は、読み始めた18時くらいからメラトニン量が増えています。

◉紙に比べて、E-bookは平均して約10分程度眠り始めが遅くなるようです。

Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness Anne-Marie Changa, Daniel Aeschbach, Jeanne F. Duffy, and Charles A. Czeislera, 1232–1237 | PNAS | January 27, 2015 | vol. 112 | no. 4 Copyright © 2021 National Academy of Sciences.

特にお子さんは要注意!

お子さんや中高生は、ひかりの刺激、特に青色ライトに対するメラトニンの抑制が成人よりも高い(影響を受けやすい)との報告もあり、注意が必要です。

しかし近年、このブルーライトについて良い点についても明らかにされるつつあります。ブルーライトがメラトニンの分泌を抑える、睡眠を阻害する方向に働くということは、覚醒を促すともいえるため、

・集中力を高める

・反応速度を早める

といったパフォーマンスが期待できることがわかってきました。

それら良い点にも注目したレビュー論文を紹介いたします。

寝る部屋は真っ暗にした方がいいってホント?

ブルーライトカットめがね/常夜灯

はい、そのようです……。

例えば映画館くらいの明るさ(10ルクス程度)のライトをつけた部屋であっても、真っ暗にして寝た場合に比べ、睡眠途中で目覚めてしまう回数、ノンレム睡眠中の第一段階(浅い睡眠)やレム睡眠の時間が長いという報告もあります。

常夜灯(じょうやとう;一晩中つけておく明かりのこと)をつけたままお休みになる方も多いと思いますが、睡眠の質を考えると残念ながらおススメできません。もちろん夜中の授乳やトイレなど暗くしてしまうとかえって危なくなってしまう方などはこの限りではありません…。

寝る2〜3時間前からブルーライトカットメガネを約1ヶ月使用した結果、睡眠を介して概日リズムを整えることで、睡眠の質の改善ばかりでなく、空腹時血糖値やインスリン抵抗性の改善などが見られたとする研究もあります。

寝る前のブルーライトに気をつけて生活するだけでも、適切な睡眠に近づくことができ、そうした睡眠が生み出すさまざまメリットを享受(きょうじゅ;あるものを受け取って自分のものにすること)できるのかもしれません。

仕事も勉強も、今後さらに多くの活動がスクリーン・メディア(電子画面を持つ端末)を通するものに変わっていくのではないか、と予測される未来において、これらのスクリーン端末から発せられる「光」の問題は、考える以上に深刻なのではないか、と思われます。日々あびるものだからと無感覚にならずに、少しでも影響をおさえる対策をしたいものです。