目次

夜勤ってからだに悪いの?

約5分の1がシフトワーカー さん

残念ながらシフトワークなどで生活リズムが乱れている人は、体調を崩しやすかったり病気になる可能性が高いようです。具体的には、生活習慣病やがん、うつ病などのリスクが高まるようです。

日本のシフトワーカーの数は、平成 9 年 13.3%、平成 14年 17.8%、平成 19 年 17.9%、平成 24 年 21.8% と増加しています。特に医療機関で働く看護職員は、8時間以上の2交代制の夜勤勤務にあたるのは約40%(日本医療労働組合連合会、 2019年度夜勤実態調査 )と、大半が夜勤を含める長時間勤務に従事されています。

コロナウィルスによって医療従事者の方の夜勤労働がクローズアップされましたが、その他に農業、漁業、配送業、工場、介護施設、消防・救急、交通などなど私たちの快適な生活を24時間支えるために多くの方々が夜を徹して働いてくださっています。お陰で夜間に病気になっても救急医療を受けられたり、早朝におにぎりを買えたり…。

寝ている間に働いている方々のおかげで安全、安心して生活できています。

ありがとうございます‼︎

がしかし…

一方で残念ながらそれらの方々がさまざまな健康リスクを背負ってしまうのは事実です。やりたい仕事は夜勤を含んでいたとか、厳しいからこそやりがい感じられるという方もいらっしゃるでしょう。

もちろん選択は自由ですし、尊重されるべきものですが、そういうお仕事の方々は少しでも体に対する負担を減らすような努力をされることをぜひおすすめしたいと思います。

ちなみに、要ケアのシフトワーカーさんとは?

- 数ヶ月ごと、もしくは数週間ごとにスケジュールが変わる

(1週間朝8時から、次の1週間は夜10時からの勤務・・・など) - 1週間の中で夜勤が2日以上ある

- 完全に昼夜逆転の勤務を続けている

などのシフトで働いている方々です。

いつも朝早く例えば午前4時には出勤するお仕事を続けているような方は、スケジュールが固定してリズムが出来ていますが、寝ている/起きている時間が入れ替わり、一定しないような場合はからだのリズムが慣れてきた頃にまた逆転した生活になってしまうため、リズムが乱れたままになってしまうと考えられます。

シフトワーカーにはどんなリスクがあるの?

代謝の異常/がんリスク/心臓疾患/精神的不調/糖尿病(インスリン )

- 代謝の異常

脂っこい食べ物(脂質)やごはんなど炭水化物(糖質)をエネルギーに変える働き(代謝)が落ちてしまう。 - がんリスク

特に乳がんや前立腺がんなどのリスク高いらしいのです。 - 心臓疾患や脳卒中などの疾患

- うつや不安症など気分障害といわれる精神的な不調

などとの関連がみられることが複数の研究から明らかにされています。中でもシフトワーカーさんにとって要注意なのが糖尿病。糖尿病(2型)は日本人に増加しているといわれています。この病に強い関連があるインスリン抵抗性とはどのようなものなのか、少し詳しくみてみましょう。

まずインスリンってどんなもの?

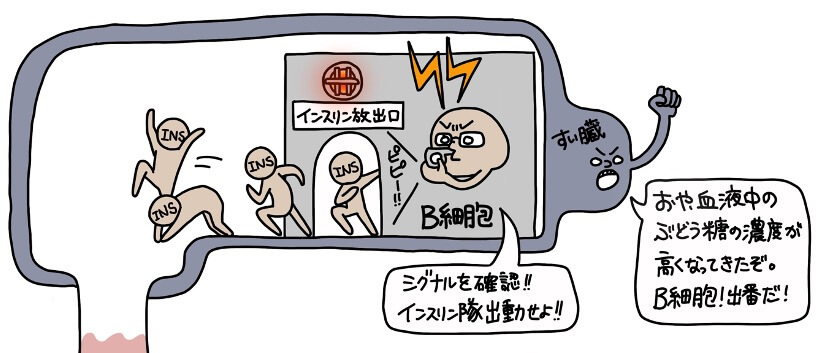

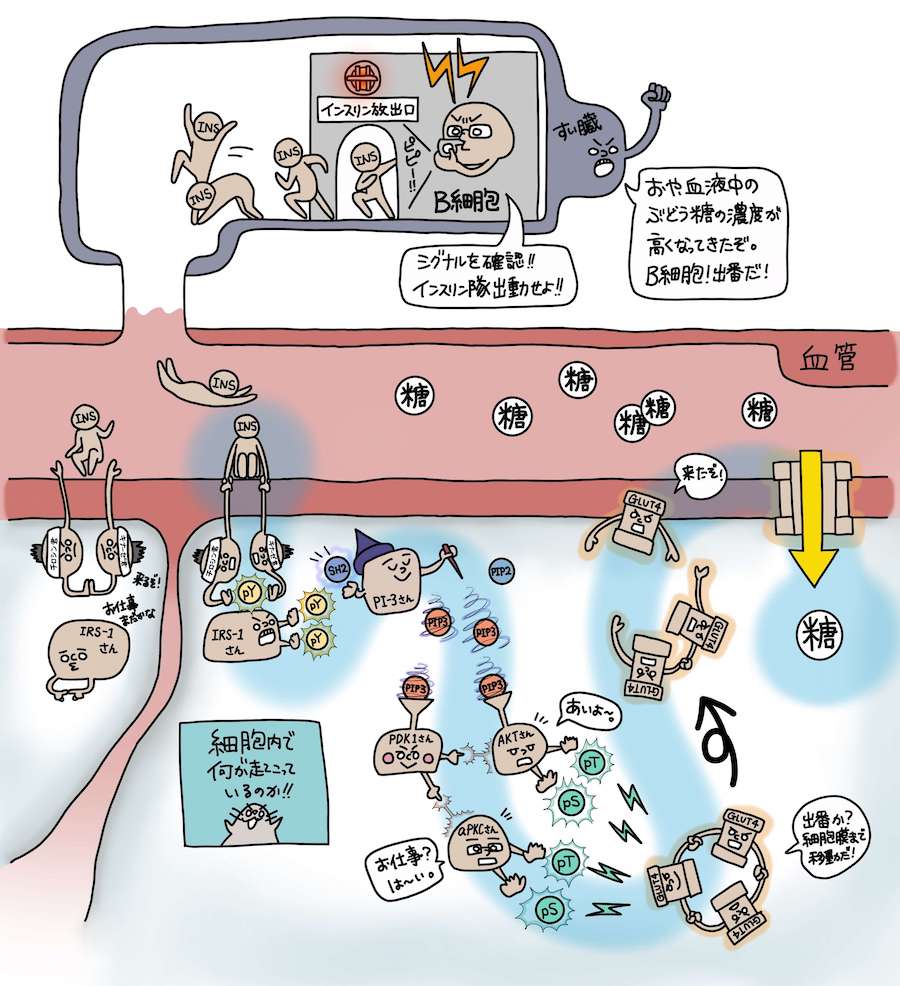

インスリンが出るまで…

インスリンはすい臓(膵臓)から分泌されるホルモン(ホルモン;臓器から分泌され、血液中に入り全身をめぐって特定の臓器(細胞)にはたらきかけ、作用を起させる物質)で、血液中の糖濃度を下げる働きがあります。食事をとってしばらくたつと炭水化物(ブドウ糖=グルコース、ブドウ糖に食物繊維がついたものを炭水化物といいます。)が消化吸収され、血液中にブドウ糖が送り込まれます。この状態は血液中のブドウ糖が多い状態で、「血糖値が上がる」といいます。その糖をそれぞれの細胞に取り込まれるようにするのが「インスリン」です。インスリンが分泌されて、ブドウ糖が筋肉や脳の細胞に吸収されはじめると自然に血液中の血糖値は下がっていきます。

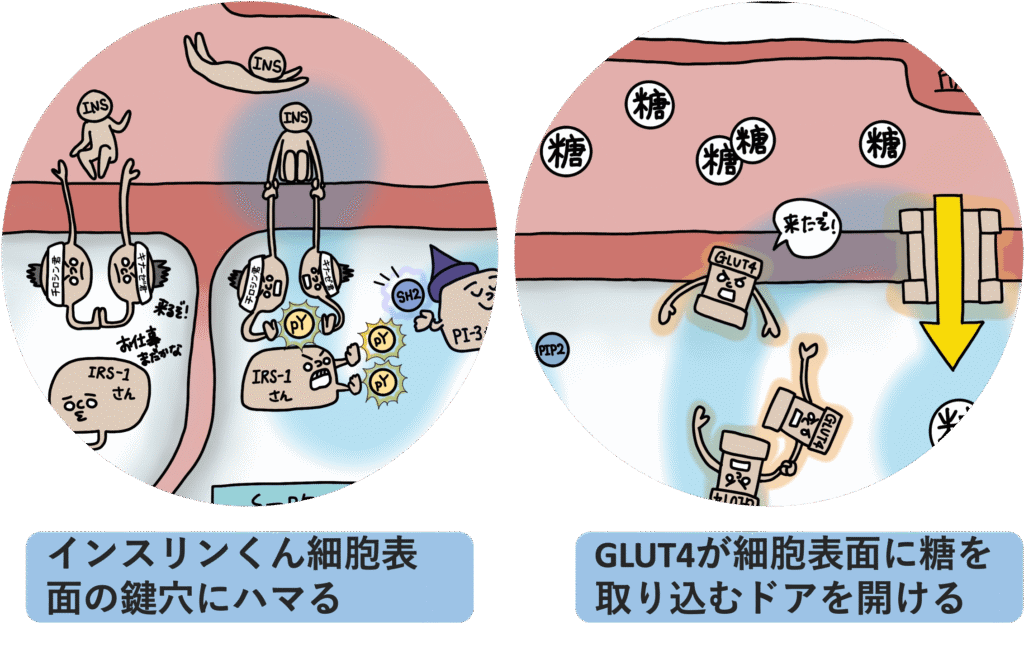

インスリンのはたらき

- 食事を始め、食べ物が消化・分解されると血液中のブドウ糖が増えます。

- 血液中のブドウ糖を感知するとすい臓のB細胞からインスリンが放出されます。

- 放出されたインスリンは細胞膜の表面にはまり込み、さまざまな物質の助けを借りて細胞膜の表面が開いて細胞内にブドウ糖が入り込めるようにします。

- さまざまな物質とはプロティーンキナーゼ(直訳するとタンパク質酵素)という物質で、「リン酸化」という化学反応を続け、結果としてターゲットとするタンパク質を活性化し、ブドウ糖を細胞内に取り込むための穴を細胞表面に開かせます。

このように血中の糖度はインスリンによってコントロールされています。しかし、さまざまな理由からインスリンが分泌されても、血糖値が下がってくれない状態になります。これを「インスリン抵抗性」(インスリンが効かなくなること)といいます。インスリン抵抗性が高くなると、血液中の糖度が高いままということになります。

メカニズムはよくわかっていませんが、睡眠と日中活動の不規則な生活が、概日リズムを乱し、結果としてインスリンの分泌自体が減少してしまったり、インスリン抵抗性をあげてしまうのではないか、と考えられています。

インスリンの分泌減少やインスリン抵抗性がどうして2型糖尿病などに関わってくるかは こちら→ 糖尿病

え?ガンも?

世界保健機構(WHO)の外部団体で、国際的ながんの研究機関であるIARCという組織は2007年にシフトワークを「おそらく発がん性のある」という、クラス2のAクラスに分類しています。(「発がん性がある」はクラス1に分類。クラス2は二つに分割されて、Aが「おそらく発がん性のある」、Bが「発がん性がある可能性がある」)。現在も分類に変更はありません。

これまでの研究からは、乳がん、前立腺がん、大腸がんなどとの関連が確認されているようです。メカニズムは明らかになっていないものの、概日リズムの恒常的な乱れが大きな要因になっているのではないか、といわれています。

他に、心疾患や高血圧との関連、また流産や早産、低体重児との関連、うつや不安症など精神的不調との関連を示す結果もあります。

狭心症(きょうしんしょう;)、心筋梗塞(しんきんこうそく;)をふくむ冠状動脈性心疾患(かんじょうどうみゃくせいしんしっかん;心臓の心筋に十分な血液が供給されないために起こる病気)のリスクが6年以上の勤務を続けると50%以上になるといったショッキングな数字を報告する研究もあるほどです。

で結局、どうすればいいの?

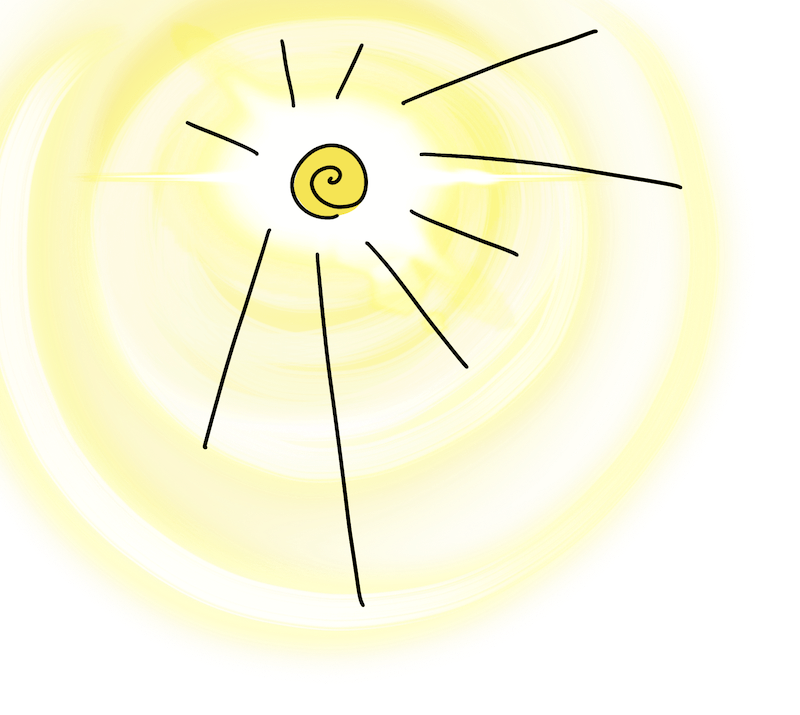

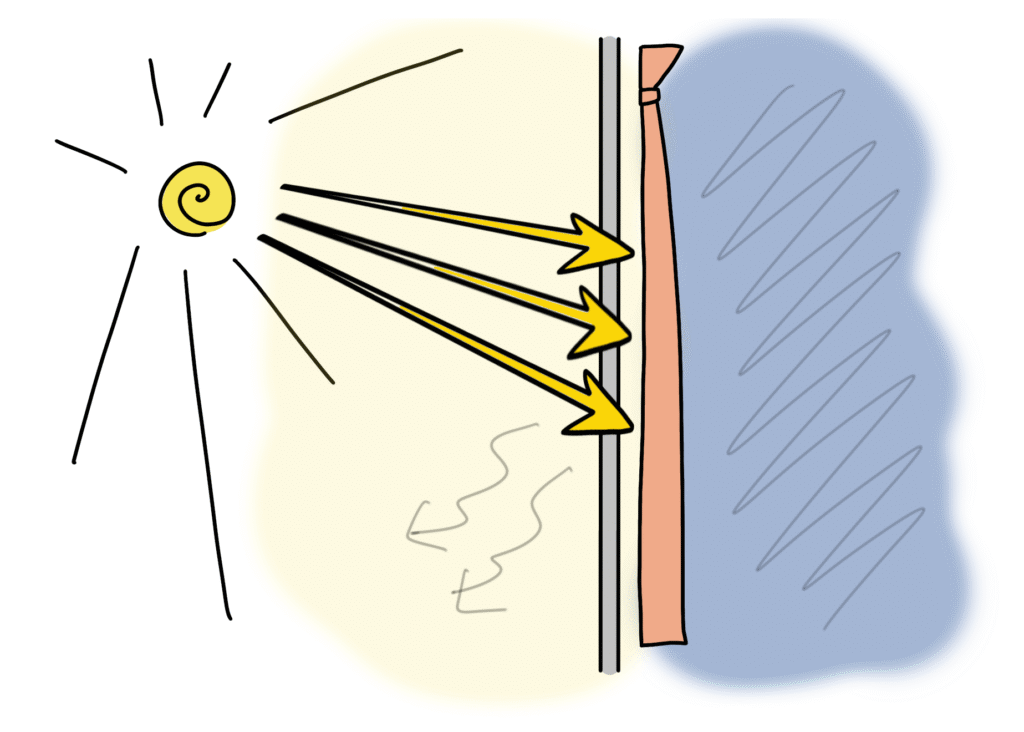

概日リズムの乱れがさまざまな疾患の大きな要因になっているとするならば、リズムを整えることが大事といえます。そのポイントになるのはやはり「ひかり」のようです。

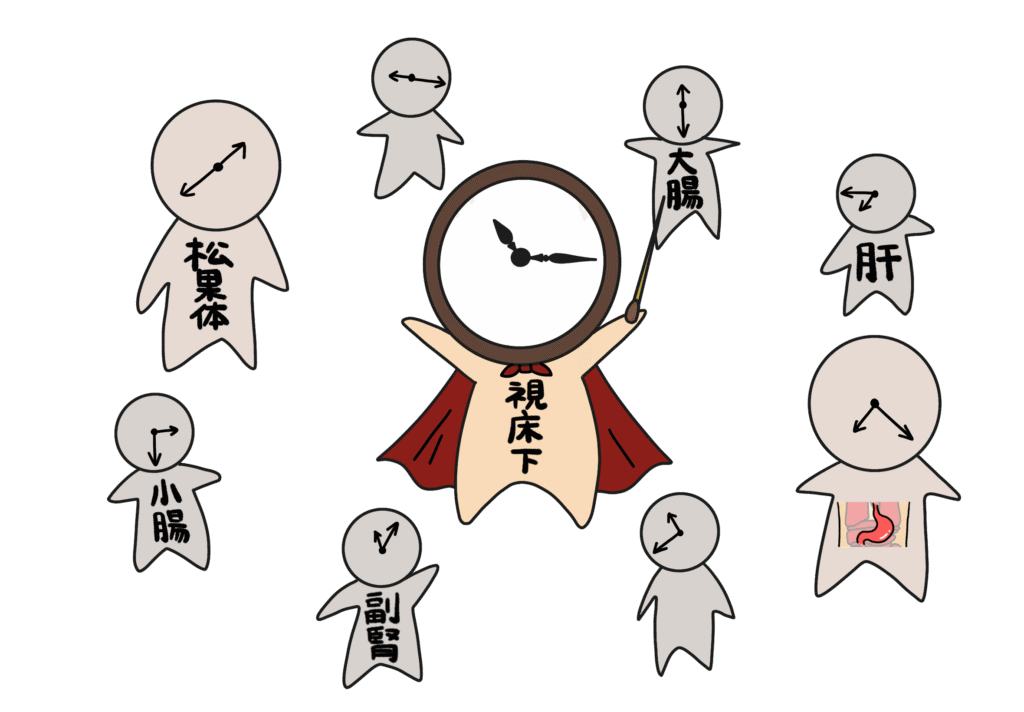

視床下部の視交叉上核(しこうさじょうかく;睡眠、血圧、体温など生体リズムの中心的役割を果たしている)が概日リズムをつかさどる親時計の役割を果たすといわれます。他に胃や腸などからだの様々な部位の細胞にも「時」を刻み、他の部位と「同期(どうき;複数の部分でタイミングを合わせる)」してリズムを作りだす子時計がある…という説が主流になっています(ある時間になるとある種のはたらきをしたり、またおさえたりしてからだの恒常性維持(こうじょうせいいじ)に努める細胞がさまざまな臓器で見つかっています)。

親時計である視交叉上核はおもに「ひかり」の刺激によって制御されているので、まずはひかりをコントロールするのが、概日リズムを調節するために重要です。

日中しっかりと起きていたいとき

外の明るさ、青白く感じるような、まぶしい光を見るようにし、明るい光の中で過ごすようにしましょう。カーテンを開けた窓辺で作業するのも効果的のようです。

日中しっかりと寝たいとき

ブルーライトカットメガネなどをつかって過ごし、

寝るときはできれば完全に光をシャットアウトするアイマスクや遮光(しゃこう)カーテンを使いましょう。

夜シフト前の睡眠は、通常夜間にとる睡眠時間よりも時間が短くなる傾向があり、それが夜シフト時の眠気を増加させているとも言われています。

夜シフト前の睡眠時、しっかり光コントロールを忘れず!

夜のシフトワーク中に仮眠をとることで、仕事中の注意力を維持できたりまた疲労感を軽減できると報告もあります。しかしもちろん仮眠を取れない場合もあるでしょうから、ご参考までに。

運動することは睡眠状態の改善につながるため、運動することで昼夜シフトそれぞれをよりよく調整できるのはないかともいわれています。

今のところ残念ながらシフトワーカー さんの概日リズムを調整するのための「切り札」のようなものは研究の世界ではない…ようです。何か新たな方法など、紹介できるものが出てきたらご紹介しようと思います。

もう慣れたし、あきらめてるけど周りの人と生活時間が合わない…

シフトワーカーの方には、

- 夜勤明けに良く眠れない

- 変な時間に目がさえる

- いつも疲労感を感じる、疲れがとれない

とといったからだに関するストレスが多い上に

- 家族と生活時間、休日が合わない。

- 通常生活時間で働いている友人などと連絡が取りにくい、会いにくい。

といったまわりの人や状況とのギャップもストレスにプラスされます。

ゆえに肉体的にも精神的にも普通シフトの人よりもさらに厳しい状態になることもしばしばだと考えられます。

からだもこころも良い状態を保つために 、そのケアが人一倍重要になってくるシフトワーカーさんたち。周囲の方の理解や温かい思いやりがとっても大切です。

シフトワーカーさんたち同士でお悩みが共有できることも大切。「あるある」とか「すごくわかる〜」と共感できる場を持つことや探してみるのも大事です。同業の友人・知人と情報交換したり、ソーシャルネットワーク(SNS)でハッシュタグ(#)をつけて検索してみると、色々な方のつぶやきや夜勤時の過ごし方など参考になる何かが見つかる場合も…⁉︎ (*SNSの利用はご自身の判断で。)

シフトワークとうつや不安の研究をnoteにて一つご紹介します。お役に立てば幸いです。

シフトワークと心の健康:ライフスタイルがカギを握る? 大規模調査から見えてきた、心身を守るためのヒント